DLR

DLRHilf mir, Justin!

Tabletten abzählen, Essen reichen – weltweit tüfteln Forscher an Robotern, die im Klinikalltag assistieren. Offen ist allerdings, ob die Patienten die humanoiden Pfleger annehmen werden

von Sina Horsthemke

Obwohl Justin erst zehn Jahre alt ist, hat er die Kraft eines Erwachsenen. Seine blauen Arme sind so stark, dass er einen Kasten Bier tragen kann. Sie sind so lang, dass er Gegenstände aus 2,70 Meter Höhe greift. Trotz seiner 200 Kilo hält Justin auf seinen Rollen locker mit gehenden Menschen mit. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), wo Wissenschaftler den Roboter entwickelt haben, hat er alle Hände voll zu tun. Er übt für zukünftige Mars-Missionen. Und dafür, bald in einem Krankenhaus die Pflegekräfte zu unterstützen.

Dass Roboter in Kliniken Getränke reichen, Betten aufschütteln oder Medikamente holen, könnte in einigen Jahren Realität sein. Pflegekräftemangel und der demografische Wandel forcieren die Weiterentwicklung digitaler Lösungen auf Krankenhausstationen: Bis zum Jahr 2030, also in gut elf Jahren, wird die Anzahl der Pflegebedürftigen Prognosen zufolge um 50 Prozent gestiegen sein. Dies erhöht den Personalbedarf, eine halbe Million Vollzeitkräfte in Deutschland wird fehlen. Hier sollen Justin und seine Freunde einspringen. Allerdings muss niemand fürchten, sich gesundheitlich bald in die Hände eines Maschinenparks zu begeben. Experten sind sich einig, dass sich Roboter nie allein um Patienten kümmern werden – aus ethischen Gründen.

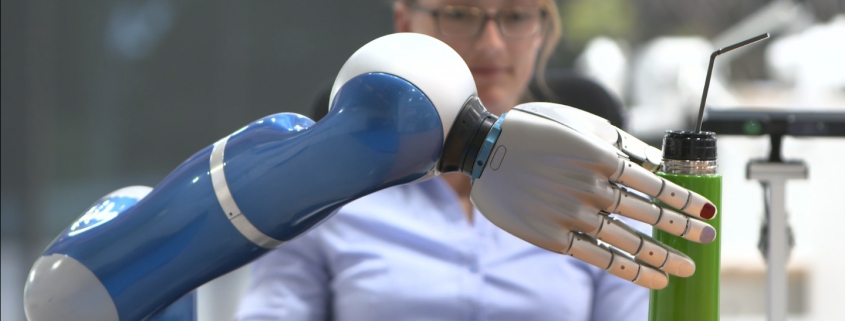

„Smile“ heißt das Pilotprojekt, mit dem das DLR gemeinsam mit der Caritas die Tauglichkeit von Weltraumrobotern in der Pflege testet. Das Kürzel steht für „Servicerobotik für Menschen in Lebenssituationen mit Einschränkungen“. Neben Justin ist Edan im experimentellen Einsatz. Zentrales Element dieses Roboters auf einem Rollstuhl ist ein mehrgliedriger Arm mit Greifhand. Gesteuert über feine Muskelimpulse, hilft Edan Patienten mit starken motorischen Einschränkungen bei alltäglichen Dingen wie Essen oder Trinken. Und setzt dabei künstliche Intelligenz ein.

„Edan nutzt sein Wissen über die Welt, um vorherzusehen, worauf der Patient hinauswill“, erklärt Alexander Dietrich, der am DLR in Oberpfaffenhofen bei München das „Smile“-Projekt leitet. Versteht der Roboter etwa, dass der Patient ein Wasserglas greifen möchte, passt er seine Bewegung an, um den Griff zu präzisieren.

Roboter sind Arbeiter, Helfer, wie das Wort sagt. Der Begriff geht auf den tschechischen Science-Fiction-Schriftsteller Karel Capek zurück. Er verwendete ihn 1920 erstmals in einem seiner Dramen. Im Westslawischen bedeutet „Robota“ Arbeit oder Fronarbeit. Der weltweit erste mobile Roboter entstand im Jahr 1968 in Japan. In Deutschland nahm die Robotik in den 70er-Jahren Fahrt auf – zunächst vor allem in Form von Industrierobotern für die Automobil- und Kunststoffherstellung. Später gesellten sich Laufroboter auf zwei Beinen dazu. 1998 entstand am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie und Automatisierung in Stuttgart der Care-O-Bot I, einer der ersten Assistenzroboter für den Haushalt.

Es erscheint vielleicht nicht als technische Meisterleistung, dass Justin in der Lage ist, einem Patienten seine Tabletten zu bringen. Der Vorgang ist für Menschen einfach, für Maschinen aber hochkomplex, erklärt Ingenieur Dietrich: „Justin benötigt dafür eine Karte des Raums, in dem er sich befindet. Außerdem braucht er eine Objektdatenbank, um zu wissen, wie Medikamente aussehen. Er erfasst seine Umgebung mit Kameras, fährt zum richtigen Schrank, plant seine Bewegungen und greift die Tablettenpackung, ohne sie zu zerdrücken.“ Die taktile Sensorik in Justins Händen erkennt, welches Material er vor sich hat, ob er zudrücken darf oder nicht. „Leider sind Justins Hände noch ziemlich überdimensioniert“, sagt Dietrich. „Das macht ihn manchmal etwas ungeschickt.“

Justin kann Patienten nicht waschen oder umbetten. Doch in nicht allzu ferner Zukunft könnten er und seine Kollegen im Krankenhaus Assistenten sein. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Krankenhausbehandlungen um 13 Prozent auf 20 Millionen Fälle pro Jahr steigen, prognostizieren Experten. Glaubt man der Gewerkschaft V.erdi, reicht das Personal in deutschen Kliniken schon jetzt nicht mehr für eine gute Versorgung.

Die Japaner erkannten bereits in den 80er-Jahren, dass Robotertechnik den Fachkräftemangel in der Pflege kompensieren könnte. So stammen die meisten Assistenzsysteme, die auf Kranken- und Altenpflege programmiert sind, von asiatischen Ingenieuren. Auf Basis des Roboters Riba beispielsweise, der schon 2009 in der Lage war, einen Patienten aus dem Bett zu heben, entstand Robear. Der 140 Kilogramm schwere Assistent sieht aus wie ein Teddy und trägt bettlägerige Menschen in den Rollstuhl. Eben- falls von einer japanischen Hochschule kommt Terapio. Hellgrün und von tonnenförmiger Figur, folgt der Assistent den Ärzten bei der Visite und zeigt die passende Krankenakte, sobald er das Gesicht eines Patienten erkennt.

Asiaten sind gegenüber Robotern aufgeschlossener als Europäer. Doch die Technik boomt auch hierzulande. In immer mehr Haushalten arbeiten Staubsauger- oder Mähroboter. Die Zahl der Patentanmeldungen für „Technologien der vierten industriellen Revolution“, kurz 4IR genannt, ist binnen drei Jahren um 54 Prozent gestiegen.

Dennoch bereitet die Vorstellung von Robotern in der Pflege vielen Deutschen Unbehagen. Nur 56 Prozent beantworteten die Frage, ob später ein digitaler Assistent sie pflegen dürfte, mit Ja – wenn es keine Alternative gäbe oder wenn sie dank des Roboters weiter zu Hause wohnen könnten oder rund um die Uhr betreut würden.

Ob Patienten einem Roboter vertrauen, hängt davon ab, wie menschlich dieser wirkt. Deshalb arbeiten Wissenschaftler auch an deren Persönlichkeit. Sie erforschen die Wirkung von Stimme, Satzbau, Blickrichtung, Ansprache und Gestik. Mittlerweile wissen sie, dass Roboter mit leicht geneigtem Kopf freundlicher erscheinen und glaubwürdiger, wenn ihre Gestik zum Gesagten passt. Versuchspersonen berichten in ihrer Einschätzung von einem Gruselgraben, auf Englisch Uncanny Valley. Demnach steigt mit der Menschenähnlichkeit zunächst die Vertrautheit mit einer Maschine, sinkt aber drastisch, sobald eine Figur zwar einem Menschen ähnelt, aber leblos wirkt.

Wie Menschen auf Roboter reagieren, erforschen Dietrich Stoevesandt und Patrick Jahn am Universitätsklinikum Halle. Gemeinsam leiten der Facharzt für Diagnostische Radiologie und der Pflegeforscher das Projekt „Format“, für das sie Roboter im Pflegebereich testen. Eine wichtige Arbeit, denn fast nirgendwo sonst sind Klinikalltag, Pflegeforschung und Technologie so eng vernetzt. „Von künstlicher Intelligenz in der Pflege sind wir noch weit entfernt“, sagt Jahn, der an seiner Universität auch die Stabsstelle Pflegeforschung leitet. „Aber wir arbeiten nach dem Berta-Benz-Prinzip.“ Als erste Praktikerin probierte die Ehefrau des Automobilentwicklers dessen Fahrzeuge im Alltag, obwohl Pferdekutschen damals schneller, zuverlässiger und komfortabler waren. „Sie hat nicht gewartet, bis man mit 100 PS über die Autobahn fahren konnte. So machen wir es mit der Robotik“, sagt Jahn.

Für ihr Projekt beschafften die Forscher den Roboter Pepper. „Wir haben uns bewusst für ein Modell entschieden, das man kaufen kann“, sagt Jahn. „Denn mit Prototypen ist auf Krankenhausstationen noch nicht viel anzufangen.“ Pepper, den in Halle alle Thea nennen, kostet gut 20.000 Euro. Der Roboter ist das Ergebnis einer französisch-japanischen Zusammenarbeit und erfüllt die Merkmale des Kindchenschemas: rundes Gesicht, große Augen, kleine Nase, kleines Kinn. Als Berater in Einkaufszentren kam der 1,20 Meter kleine Roboter gut an. Auch im Universitätsklinikum Halle finden alle Thea niedlich. „Nun müssen wir ermitteln, ob sie auch in einem ernsthaften medizinischen Kontext stehen kann“, so Radiologe Stoevesandt.

Einen Arzt braucht Thea nicht zu ersetzen. Aber in Halle hat sie versuchsweise bereits das Informationsgespräch vor einer MRT-Untersuchung übernommen. „Wir wollen herausfinden, wie die Patienten reagieren, ob sie verstehen, was Thea sagt, und ob sie sich das Gesagte gut merken“, erklärt Projektleiter Stoevesandt. Forscher Jahn, der selbst einmal Pfleger war, findet es „wichtig, wenn Roboter Hilfsarbeiten übernehmen könnten und das Personal dadurch Wege spart. Das jedenfalls wäre eine mögliche Form der Entlastung.“

Aus Stoevesandts Sicht müssen sich Pflegekräfte keine Sorgen machen, dass die Roboter ihnen Arbeitsplätze wegnehmen. Dennoch wird sich einiges tun. „Die Revolution durch Robotik wird der industriellen Revolution ähnlich sein“, sagt Stoevesandt. „Doch gerade die Pflege basiert auf der Interaktion mit Menschen, die nicht einfach ersetzbar ist.“

In Halle soll Thea in Zukunft als intelligente Stationshilfe arbeiten und etwa den Patienten mitteilen, wann sie zu Untersuchungen abgeholt werden. Denkbar wäre auch, so Jahn, dass der Roboter Patienten mit Demenz anspricht, sobald diese die Station verlassen wollen, und dann das Pflegepersonal darüber informiert. „Das wäre technisch machbar. Aber es muss in Abstimmung mit den Ethikern erfolgen.“

Hier kommt Oliver Bendel ins Spiel. Der Wirtschaftsinformatiker der Fachhochschule Nordwestschweiz ist beileibe kein Robotergegner, aber er weiß um ihre – menschengemachten – Tücken. „Mein Herz schlägt für Roboter. Aber mit Servicemaschinen, egal, ob im Einkaufszentrum oder im Krankenhaus, handeln wir uns Spione ein, die uns ausschnüffeln könnten“, sagt er. Roboter, die Pflegekräfte unterstützen, würden zwar manchen Bandscheibenvorfall verhindern und die Autonomie der Patienten verbessern. Zugleich bestehe aber das Risiko, dass die Geräte missbraucht oder gehackt würden und die Beteiligten nicht mehr Herr ihrer Daten seien. Die Patienten sollten daher, so Bendel. selbst beurteilen, ob die Chancen die Risiken überwiegen. „Zudem brauchen wir roboterfreie Räume und Gesetze gegen Missbrauch.“ Da die bisherigen Richtlinien die Robotik nicht ganz abdecken, fordert auch das EU-Parlament neue Vorschriften mit klaren ethischen Prinzipien.

Neben dem heiklen Thema Datensicherheit beschäftigt sich die Ethik mit der Menschlichkeit beziehungsweise deren Fehlen. „Berührungen von Robotern vermitteln weder Wärme noch Geborgenheit. Auch der Geruch fehlt“, sagt Bendel, Autor des gerade erschienenen Buches „Pflegeroboter“. „Echten sozialen Kontakt kann kein Roboter herstellen.“ Ersetzen sollen Roboter die Pflegekräfte deshalb nicht, da sind sich die Experten einig. „Technisch wäre es vielleicht in 30 Jahren möglich, dass Krankenhauspatienten morgens zuerst durch eine Waschstraße laufen und dann von Robotern gefüttert werden“, so Bendel. „Doch das wäre ein Horrorszenario, das wir auf keinen Fall zulassen dürfen.“ Mit gefühllosen Maschinen allein ist Gesundheit nicht möglich. Im Falle seiner eigenen Pflegebedürftigkeit wünscht sich der Ethiker eine Kombination aus Menschen und Robotern. „Aber nur, wenn ich weiß, wer meine Daten sieht.“

In manchen medizinischen Bereichen sind Roboter schon heute besser als Menschen. Sie erkennen manche Haut- und Augenerkrankungen nachweislich zuverlässiger als ein Arzt, helfen im Operationssaal und merken sich mehr Diagnosen als jeder Medizinstudent. Die menschliche Wärme der Pflegekräfte werden Justin, Edan und Thea aber nicht ersetzen. Vorerst zumindest.